~ Patient Reader® によるありのままの患者インサイトの可視化 ~

Patient Centric な戦略構築のために

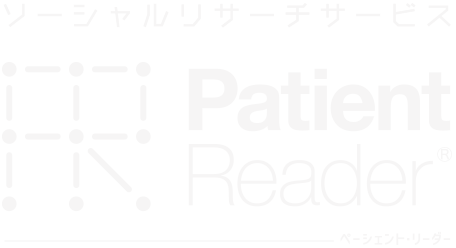

顧客の時代のヘルスケア・マーケティング

マーケティング 4.0 は

“顧客の時代”のマーケティング・コンセプト。

ヘルスケアマーケティングも例外ではなく

“患者ベネフィット”を中心にした

Win-Win-Win(SWEET SPOT)の戦略構築が求められています。

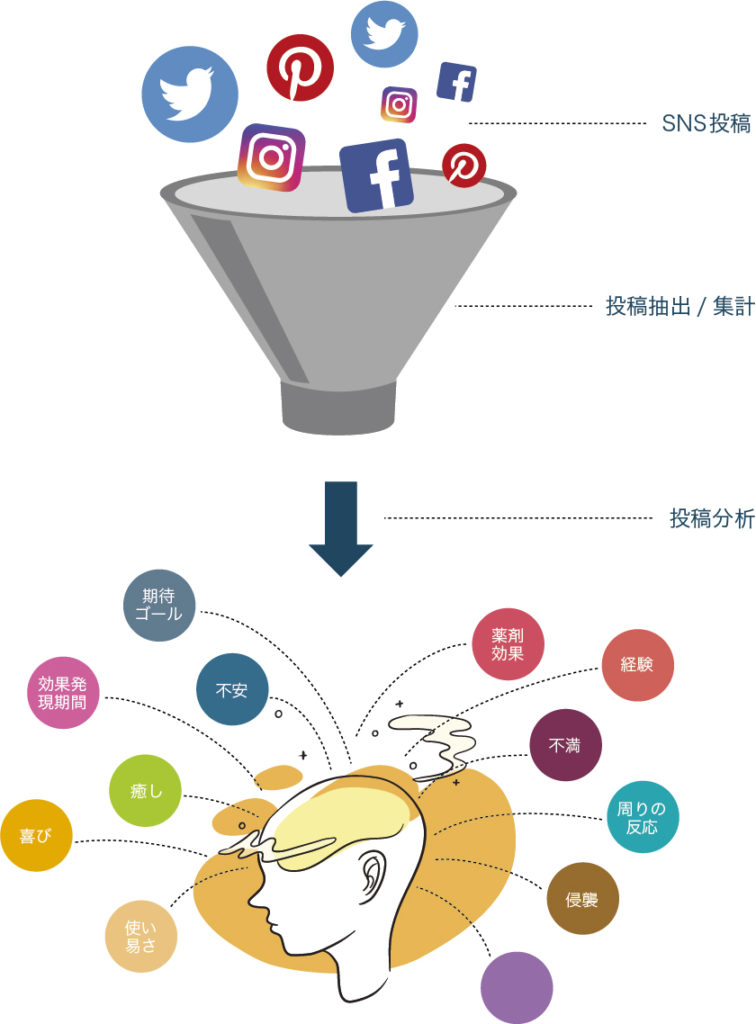

Patient Reader®は

のべ2億人を超えるSNSユーザーによって投稿されたポストから

患者さんやご家族のありのままの声を抽出し

従来の患者調査では把握しにくかったありのままの行動やインサイトを

可視化するサービスです。

Patient Reader®で可視化できることの代表例

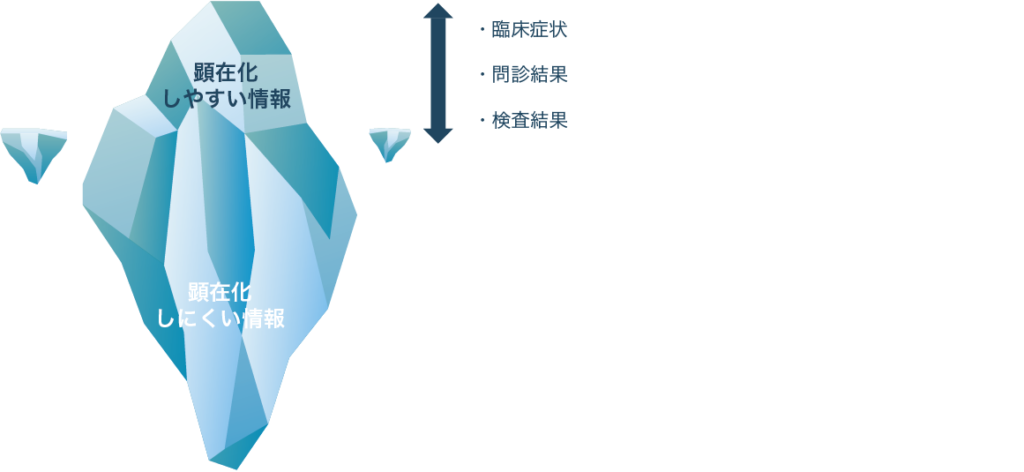

Patient Reader® のデータ特性

Patient Reader® のデータはリスニングデータに分類されます。

リスニングデータでは、従来の調査の様なアスキングで起きる聞き手のバイアスを回避できます。

その結果、患者のありのままの行動やナラティブを可視化することができ、聞き手の想定外のインサイトや仮説発見が可能になります。

オンラインの世界では、あなたの会社の商品や業務について人々がさまざまな会話をしている

何が好きで、何が嫌いか、何を求めているか

何に喜び、何に失望しているか 何をしてほしくて、何をやめてほしいか

・・・ 彼らが話す内容はさまざまだ

願望・家族・人間関係・家庭、音楽・映画、休暇・趣味・ スポーツ・・・ほかにもたくさんある

こうした会話をリスニングすることで ・・・ 人々に関する強力なインサイトを得ることができる

“Listen First”, Stephen D. Rappaport

こんなシーンでPatient Reader® が活かされています

希少性疾患患者のリッチな投稿から、ペーシェントジャーニー作成

患者背景別に異なる治療課題から、ペルソナ作成

服薬アドヒアランス不良の根本原因発掘から、専門医への課題提起

医師と患者の治療ゴール期待へのギャップから、キーメッセージ再構築

患者の疾患や治療への意外な疑問から、患者啓発キャンペーンの構築

こんなシーンでPatient Reader® が活かされています

希少性疾患患者のリッチな投稿から、ペーシェントジャーニー作成

患者背景別に異なる治療課題から、ペルソナ作成

服薬アドヒアランス不良の根本原因発掘から、専門医への課題提起

医師と患者の治療ゴール期待へのギャップから、キーメッセージ再構築

患者の疾患や治療への意外な疑問から、患者啓発キャンペーンの構築

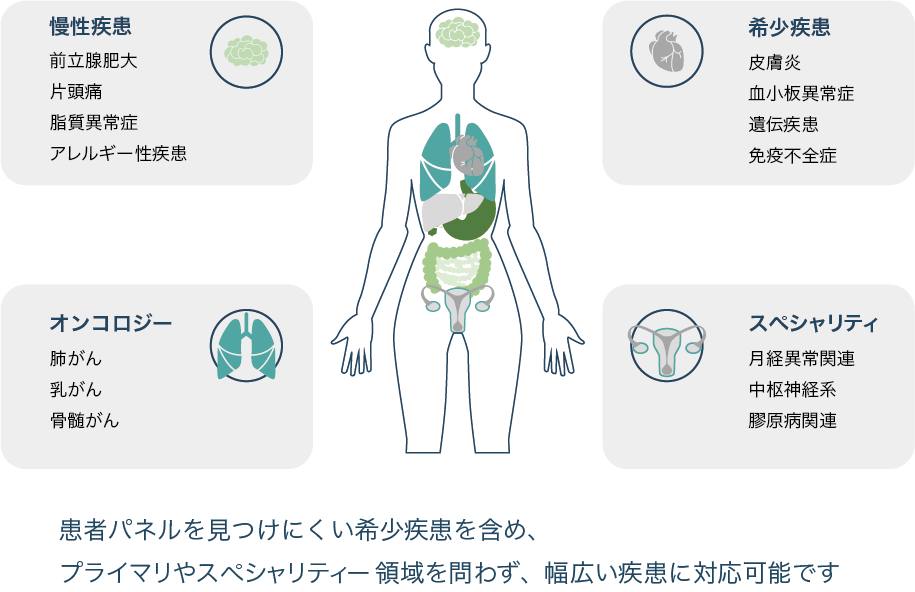

これまでにPatient Reader® で経験した領域

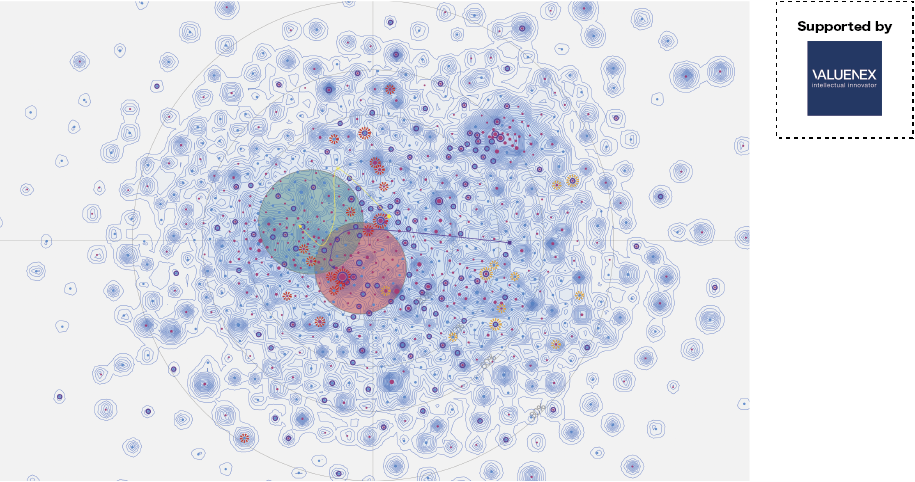

AI(機械学習)による投稿トピックスの俯瞰と時系列分析

Patient Reader®では、AI(機械学習)の機能を活用し、ヒトでは分析不可能な膨大なデータをマクロ解析することで、ジャンクのクレンジングやトピックス別集積(クラスタリング)を可能にしています。また季節や経年でのクラスター変化を観察することで季節トピックスやキャンペーン効果の確認も可能です。

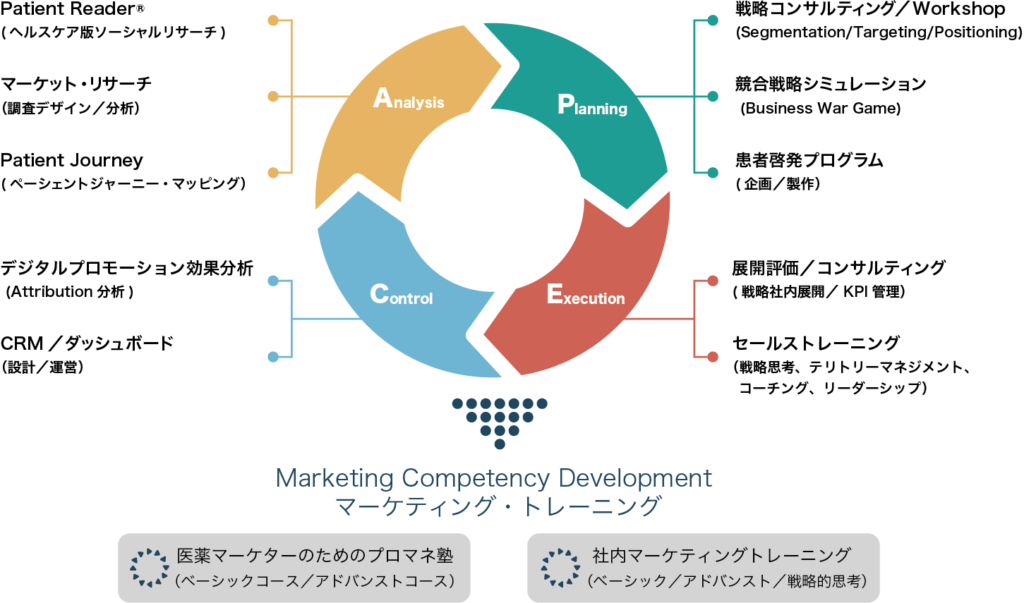

Support for Innovation

トランサージュのプロフェッショナル・サポート